GB/T 15628.1-2009脊椎动物分类代码标准解读及实践应用指南

《GB/T 15628.1-2009动物分类代码第1部分,脊椎动物》是我国脊椎动物分类的标准化文件,该标准详细规定了脊椎动物的分类代码体,旨在和规范动物分类,便于数据交换和共享,本文解读了该标准的主要内容,并探讨了其在实际应用中的价值。

随着科学技术的日新月异,生物分类学在生物多样性保护、生物资源合理利用、生态学研究等多个领域扮演着愈发关键的角色,为了规范动物分类的搜集、处理与交流,我国于2009年正式颁布了GB/T 15628.1-2009《动物分类代码》第一部分:脊椎动物,本文旨在对该标准进行深入解读,并探讨其在实际应用中的重要性。

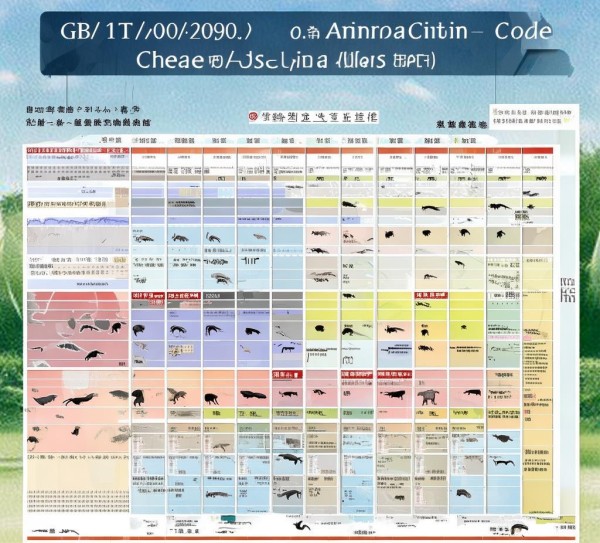

图1:GB/T 15628.1-2009动物分类代码第1部分,脊椎动物—标准解读与应用

GB/T 15628.1-2009《动物分类代码》第一部分:脊椎动物,作为我国首个针对脊椎动物分类代码的国家标准,详细规定了脊椎动物分类代码的编制原则、代码结构、代码内容以及应用要求,旨在我国脊椎动物分类的表示方式,提升分类的准确性、完整性和可比性。

标准解读

编制原则

GB/T 15628.1-2009《动物分类代码》第一部分:脊椎动物在编制过程中严格遵循以下原则:

(1)科学性:以当前分类学研究成果为依据,确保分类代码的科学性和权威性。

(2)实用性:便于实际操作,提高分类的处理和交流效率。

(3)一致性:保持与相关标准的协调一致,实现分类的共享。

代码结构

脊椎动物分类代码采用层次结构,分为四级,分别为:门、纲、目、科,代码长度为8位,由3位门代码、2位纲代码、2位目代码和1位科代码组成。

(1)门代码:根据动物学分类,共分为7个门,分别为:动物门、植物门、真菌门、原生生物门、原生动物门、无脊椎动物门、脊椎动物门。

(2)纲代码:根据门代码,进一步细分纲,共涉及约100个纲。

(3)目代码:根据纲代码,进一步细分目,共涉及约2000个目。

(4)科代码:根据目代码,进一步细分科,共涉及约10000个科。

应用要求

(1)在动物分类、命名、描述、研究、保护、利用等方面,应使用GB/T 15628.1-2009《动物分类代码》第一部分:脊椎动物。

(2)在动物分类搜集、处理、交流和存储过程中,应遵循该标准,确保分类的准确性、完整性和可比性。

标准应用

GB/T 15628.1-2009《动物分类代码》第一部分:脊椎动物在实际应用中具有重要意义:

-

提高分类质量:分类代码,有助于提高分类的准确性、完整性和可比性,为生物多样性保护、生物资源合理利用、生态研究等领域提供可靠的数据支持。

-

促进共享:分类代码,有利于实现动物分类的共享,提高科研、教学、生产等领域的协同创新。

-

便于合作:GB/T 15628.1-2009《动物分类代码》第一部分:脊椎动物与动物分类代码体接轨,有利于我国动物分类学研究成果的化。

-

优化资源管理:分类代码,有助于优化动物资源管理,提高资源利用效率。

GB/T 15628.1-2009《动物分类代码》第一部分:脊椎动物是我国动物分类学领域的一项重要标准,在今后的工作中,我们要积极推广应用该标准,为我国生物多样性保护、生物资源合理利用、生态研究等领域的发展贡献力量。